この記事にはプロモーションが含まれています。

【初心者向け】ブロックチェーンの仕組み・種類をどこよりもわかりやすく紹介!

九十九すい

九十九すいこんにちは、九十九すいです!ブロックチェーンの仕組み・種類を紹介してもらうよ!

こんな疑問をもったあなたにおすすめ!

- ブロックチェーンの仕組み・種類を知りたい!

- そもそもブロックチェーンってなに?

- 色々調べたけど、ブロックチェーンって結局何かわからない!

ブロックチェーンはweb3時代の根幹を支える重要な仕組みなので、知らないとまずいレベルです!

この記事を読むことで、ブロックチェーンの基礎知識はもちろんのこと、専門的な部分まで学ぶことができますでしょうかう。

興味が出た方やすでに知っている人も、仮想通貨をお得に買えるビットバンクで開設をさくっとしておきましょう!

手数料で損をしないためのお知らせ!

仮想通貨はビットバンクで購入するのがおすすめです!!

取引のたびに手数料を取られ、気づけば1万円を超えたこともあります…。

ビットバンクは、手数料のキャッシュバックが嬉しいポイント!

仮想通貨取引に慣れている人こそ、利用している国内取引所なので、おすすめです!

| 取引所名 | 最大手数料 | 5万円分購入した場合 |

|---|---|---|

| -0.02% ※makerのみ ※一部銘柄を除く | +10円 | |

| 5% | -2,500円 | |

| 0.15% | -75円 |

\ 口座開設、1万円入金で現金1000円プレゼント! /

公式サイト:bitbank.cc

くわしい口座開設手順は、『bitbank(ビットバンク)の評判記事』をどうぞ!

九十九すい

九十九すいイッツ・ショー・タイム!

目次

【結論】ブロックチェーン 3つの特徴

結論からずばり!

- 改ざんがとてつもなく難しい【耐改ざん性】

→仮想通貨『ビットコイン』はブロックチェーンによって、一度もハッキングされたことがない。 - データを全員で同期して共有するので、悪いことができない【透明性】

→企業や組織が管理しているシステムは、ブラックボックス化しているのでハッキングされればアウト! - これまでの履歴を確認できるので、安心安全【追跡可能性】

→いつでも「誰が」「何を」「いくら」交換したかを確認できる!

ざっくりとお伝えすると、

とにかく安全にデータを記録できる技術です。

九十九すい

九十九すいブロックチェーンついて、さらに詳しく知りたい方はこの先をどうぞ!

ブロックチェーン(Blockchain)とは?

ブロックチェーン(blockchain)は、2008年にサトシ・ナカモトによって提唱された新しいデータベースです。

ブロックチェーンは「ビットコイン」(仮想通貨ネットワーク)の中核技術として誕生しました。

これまでの個人間の取引履歴などのシステムは中央管理者(銀行や企業など)が中央集権型を採用していました。

しかし中央集権型のシステムのデメリットは、ハッキングされてしまうと容易にデータが改ざんできることでした。

その問題を解決できるのが、ブロックチェーンであり、分散型台帳技術というシステムです。

ブロックチェーンの仕組み

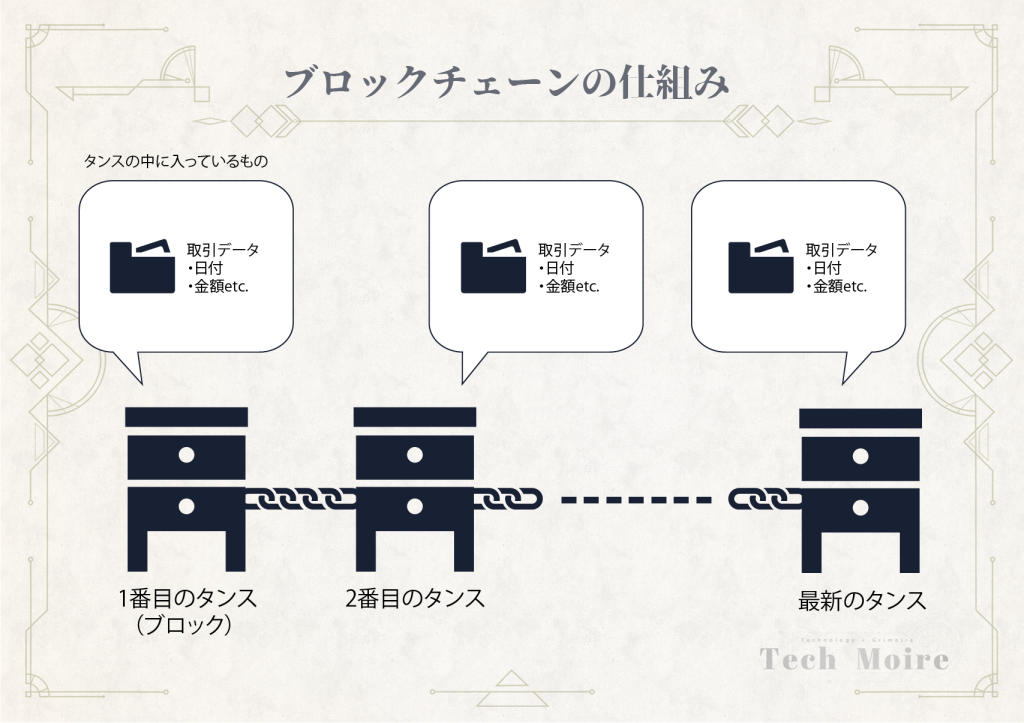

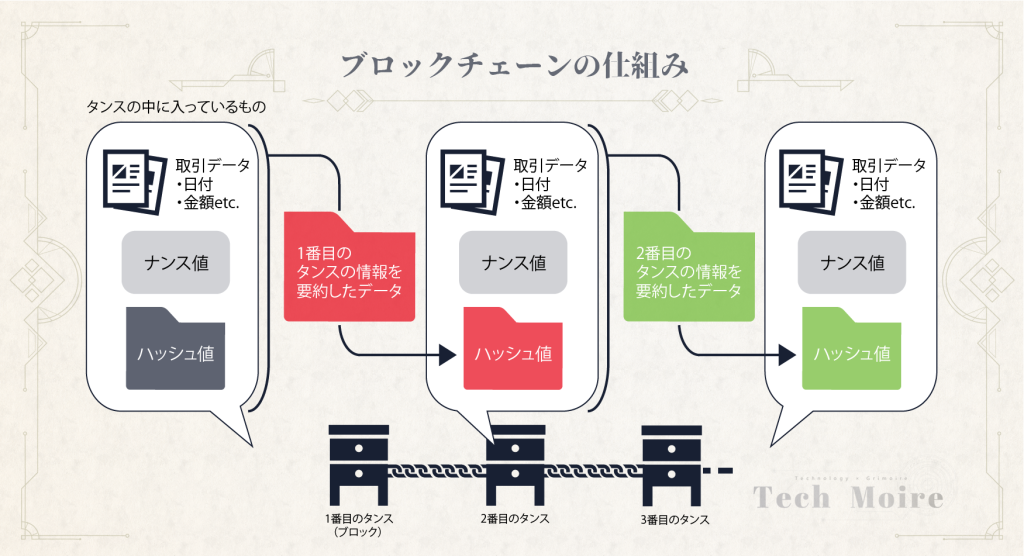

ネットワーク上で発生した取引の情報を、いくつもの「ブロック」に時系列で分けます。

- 1番目の「タンスに入っているもの」が要約され、2番目のタンスへ

- 2番目の「タンスに入っているもの」が要約され、3番目のタンスへ

- 3番目の「タンスに入っているもの」が要約され、4番目のタンスへ

取引がされるたびに、タンス(ブロック)が生成され、「チェーン」と例えられるブロックチェーンの記録・保管形式でつなげるイメージです。

上記のようなデータのやり取りが、取引ごとに行われいるということです。

そしてタンス(ブロック)を生成するためにもタンス(ブロック)ごとにルールを決める必要があり、そのルールの名前が「コンセンサスアルゴリズム」といいます。

次の項目では、ブロックチェーンを支える下記の4つの仕組みをお伝えさせていただきます。

- ハッシュ値

- ナンス値

- コンセンサスアルゴリズム

- P2P

とーるくん

とーるくんこの4つの技術があるからこそ、ブロックチェーンは安全性が高いと言われています。

ハッシュ値とナンス値

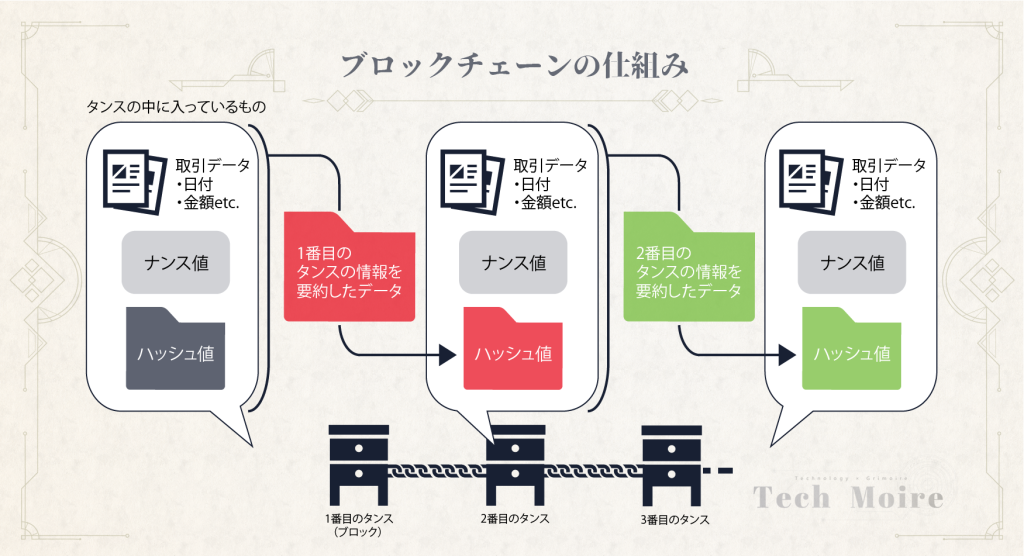

ブロックチェーン上で記載されるブロックの中身は下記のデータが入っています。

タンス(ブロック)に入っているもの

- 取引データ(日付、金額など)

- ハッシュ値

- ナンス値

この「ハッシュ値」「ナンス値」が、ブロックチェーンのセキュリティを強固にしているのです。

ハッシュ値

ハッシュ値は取引データを要約したようなもので、入れるデータによって排出されるハッシュ値が変わります。

逆に全く同じ取引をすれば、ハッシュ値は同じになります。

ハッシュ値の特徴

- 「データ→ハッシュ値」に変換するのは、簡単

- 「ハッシュ値→データ」に変換するのは、ほとんど無理

- ブロックチェーンごと、取引データどとにハッシュ値の規則は違う

このハッシュ値はブロックチェーンごと、取引ごとによってハッシュ値のルールを設けています。

たとえば「ハッシュ値の最初に、『00000』入れなければならない」などです。

ハッシュ値をつくるためには、元のデータに『ナンス』という数値を使用して要約します。

ナンス値

ナンス値とは「number used once」の略で、「一度だけ使われる数」という意味です。

主に暗号通信などで用いられ、使い捨ての値のことだと思ってください。

とーるくん

とーるくん使い捨ての値。なんか響きが悲しいですね…

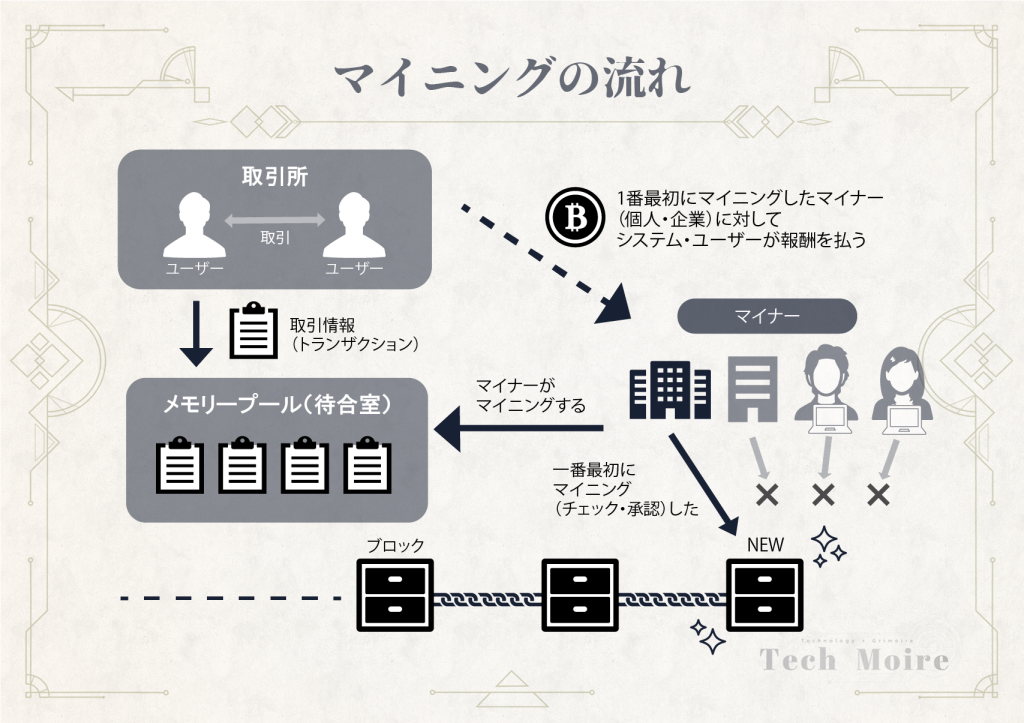

ビットコインなどの仮想通貨を新規発行するには「マイニング」と呼ばれる作業が必要です。

マイニングはコンピューターを使った膨大な量の計算が行われますが、その計算にナンスが使われます。

ナンスの使い方は簡略して伝えますが、ナンス値をつかって、ブロックチェーンごとにきまった条件を満たさないと、ブロックを生成できないです。

こうして新しく生成されたブロックのなかには、前ブロックのハッシュ値とナンスが格納されます。

このように前ブロック(ハッシュ値とナンスが格納)ごとに、連なっていくことにより改ざんが難しくなっています。

クライアントサーバー型とP2P(Peer to Peer)

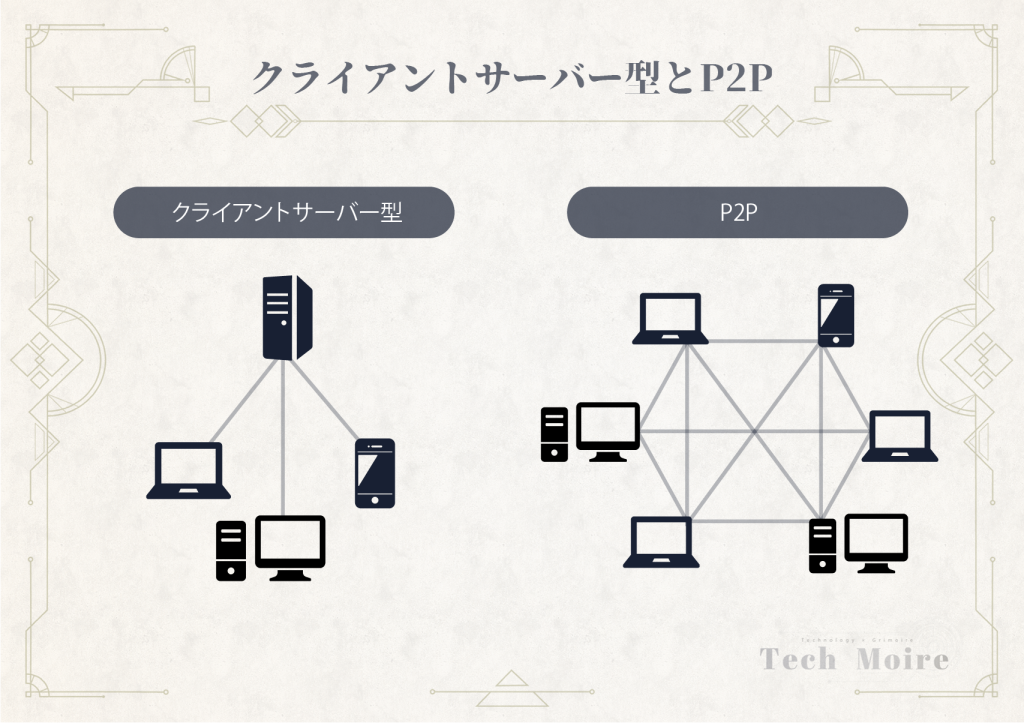

P2PとはPeer to Peerの略であり、ピア(peer)という単語は「同等の人」「同輩」「友だち」などの意味を持っています。

ブロックチェーン(非中央集権型)ではピアツーピア(P2P)というピア(※)がデータを保持します。

そして他のピアに対して対等にデータの提供および要求・ アクセスを行う自律分散型のネットワーク方式です。

サーバまたはクライアント(管理者)のそれぞれの立場に固定されることがなく、全員で監視・管理をしているイメージです。

一方でクライアントサーバー型は、企業や銀行のような中央集権型を採用しているネットワーク方式のことを言います。

クライアント・サーバー方式のデメリットを簡単にお伝えいたします。

クライアント・サーバー方式のデメリット

- ハッキングがされるリスクが、P2Pよりも高くなる

- ネットワーク障害やメンテンスなどにより、アクセスができなくなる

- アクセスが集中すると通信障害などが起きる

一方でブロックチェーンに採用されているP2Pのメリットを紹介させていただきます。

P2P方式のメリット

- 実質的にシステムダウンすることがない

- 比較的安価にシステム構築が可能

- 非中央集権的である

九十九すい

九十九すいブロックチェーンを使っている金融サービスだと、年末年始なども関係なく取引できるのがいいよね!

コンセンサスアルゴリズムとは

コンセンサスアルゴリズムは、「データの信憑性を担保するルール」です。

たとえば仮想通貨ビットコインは非中央集権型で管理をしているため、世界中の通貨の利用者が同じデータをリアルタイムで共有しています。

そのため、どこでデータが破損しても別のPC(ノード)がカバーしてくれます。

しかし多くの利用者が持っているデータが正しいものかどうかを証明し、担保する方法が必要です。

そこで取引データを格納するタンス(ブロック)を「誰が作るか」を定義し、作られた1つのタンス(ブロック)を「正しいブロック」として認めるというルールが作られました。

そのルールがコンセンサスアルゴリズムであり、作成されたタンス(ブロック)ごとに定義されます。

九十九すい

九十九すいデータを照合し、確定するためのルールづくりが必要ということだね!

とーるくん

とーるくん取引ごとにルールが確定されるので、ハッカー泣かせですね!

コンセンサスアルゴリズムは暗号資産ごとに異なりますが、有名なのは「PoS」「PoW」です。

詳しく知りたい方は、『PoWとPoSの違いって?メリット・デメリットでわかりやすく解説!』で紹介しているのでどうぞ!

あわせて読みたい

PoWとPoSの違いって?メリット・デメリットでわかりやすく解説!

こんにちは!九十九すいです!今回はPoWとPoSとそれらの違いを紹介してもらうよ! こんな疑問をもったあなたにおすすめ! PoW、PoSってなに? PoWとPoSは何が違うの? P…

ブロックチェーン のメリット

ブロックチェーンのメリットを3つ紹介します。

- 改ざんが非常に難しい

- 基本的にシステムダウンしない

- 取引時間に制限がない

改ざんが非常に難しい

おさらいになりますが、新しいブロックが生成されたときのブロック全体のデータ構造は下記のような構成になっています。

- 取引データ

- 前ブロックのハッシュ値

- ナンス値

このうち「取引データ」と「前ブロックのハッシュ値」の部分はすでに決定しているため、変更することができないです。

唯一変化させることができるのは、ナンス値のみです。

たとえば『1番目のタンス(ブロック)』と『2番目のタンスB(ブロック)』があるとします。

仮に1番目のタンスをハッキングしたとき、2番目のタンスにあるデータは「改ざんされる前の1番目のタンスの正しいデータ」が入ってます。

ハッキングをするとAとBのデータが一致しませんので、不正データとして弾かれてしまいます。

セキュリティ・ハッカーがタンスAからデータを盗みたいとき、タンスBの改ざんもしなくてはいけません。

さらに、ブロックBの後にあるブロックC、D、E…とデータの続く限り改ざんをしなければならなくなってしまいます。

ブロックチェーンを改ざんするには、想像以上の処理能力とを持ったパソコンと数億円の資金が必須になるので、改ざんするための費用対効果が悪いです。

基本的にシステムダウンしない

これまで金融取引を管理・記録するのは、管理者(銀行や企業など)が行っていました。

中央集権型は中央サーバーによって管理されているシステムのことで、参加者が取引をする際に、必ず中央サーバーを経由しなければなりません。

つまり中央サーバーにエラーやトラブルが発生したとき、その影響がシステム全体にでてしまいます。

しかしブロックチェーンは、ユーザーがそれぞれシステムを共有して管理する『非中央集権型(分散型台帳技術)』です。

特定のサーバーに依存しないため、一部でトラブルが起きたとしてもシステム全体がおちることはありません。

一部のデータが消失したときでも、その他のシステムがデータを保持しているためシステムの継続性が保たれます。

取引時間に制限がない

銀行などのデメリットは、24時間365日取引ができないことがあげられます。

年末年始やシステムメンテナンスの際「お金をおろしたい」「海外送金したい」ということはなかったでしょうか。

非中央集権型のとき、このような悩みは一切ないです。

金融機関を介さないため手数料が非常に低く、しかも24時間機能しています。

しかし仮想通貨の取引は、銀行などよりも安いですが手数料はかかります。

今後NFTや仮想通貨を運用していきたい方は、早めにビットバンクで口座をつくることをおすすめします!

仮想通貨口座は2つ以上もっておけば口座凍結などの不測の事態にすぐに対応できるので、ビットバンクも作っておきましょう!

くわしい口座開設手順は、『bitbank(ビットバンク)の評判記事』をどうぞ!

\ 口座開設、1万円入金で現金1000円プレゼント! /

公式サイト:bitbank.cc

ブロックチェーン のデメリット

ブロックチェーンのデメリットを2つ紹介します。

- データの削除・修正ができない

- 処理速度が遅い

データの削除・修正ができない

改ざんが難しいという点では、非常に心強いですが、一方でデメリットもあります。

ブロックチェーンをシステムに組み込むときは、格納してしまったデータを削除することはできないです。

個人情報(性別、年齢、住所など)が永遠にブロックチェーン上に刻まれるリスクもあります。

そのため、余計な個人情報をブロックに格納しないよう注意しましょう。

処理速度が遅い

ブロックチェーンは通常の金融取引比べれば、膨大な処理工程が必要です。

そのため処理速度はそれほど速くありません。

処理速度を上げるための工夫もされていますが、たとえば時価総額ランキング1位のビットコイン(2022年7月現在)は取引を1回行うためには10分程度の時間が必要となります。

そのため現在は仮想通貨によって、処理速度を上げる施策もなされています。

たとえば世界最大手NFTマーケットプレイスでも使える『ポリゴン』は、処理速度が、取引を1回行うために、数分ほどに短縮されます。

気になる方は『【NFT】仮想通貨Polygon / MATIC(ポリゴン / マティック )とは?』から見てみてください!

あわせて読みたい

【初心者向け】仮想通貨Polygon / MATIC(ポリゴン / マティック )とは?

こんにちは!九十九すいです!NFTにも利用されているガス代(手数料)が安いPolygon(MATIC)を紹介してもらうよ! この記事はこんな方におすすめです! Polygon(MATIC…

ブロックチェーンの種類

ブロックチェーンのお話をさせていただきましたが、大きくわけると3種類にわけることができます。

| パブリック型 (オープン型) | コンソーシアム型 (許可型) | プライベート型 (許可型) | |

|---|---|---|---|

| 管理者の有無 | なし | あり (複数の企業や組織に限定) | あり (単独) |

| ブロックチェーンネットワークの参加者 | 不特定多数 (悪意のあるユーザーを含む可能性がある) | 特定多数 (参加者の身元が信頼できる) | 組織内 (参加者の身元が信頼できる) |

| 合意形成の仕組み | 厳格な承認 | 特定者間の合意 (厳格な承認は任意) | 組織内承認 (厳格な承認は任意) |

| 取引速度 | 低速 | 高速 | 高速 |

| 使用例 | 仮想通貨 (ビットコインなど) | 保険業界や医療業界での使用を想定 | 金融機関等による利用を想定 |

パブリック型(オープン型)

参加者に制限がなく、誰でも取引に参加できるブロックチェーンです。

誰でも参加できるため、取引は世界に公開されて透明性が高く、組織や管理者の意向に左右されない点が特徴です。

つまり需要と供給でレートが決まります。もっと言えば、企業や組織の都合で調整されないというメリットもあります。

プライベート型(許可型)

特定の管理者が存在し、限定されたユーザーのみが利用できるブロックチェーンです。

ブロックチェーンの仕組みを利用しつつ、中央集権型を採用しています。

パブリック型に比べて情報の透明性は低いものの、外部に情報が公開されない点が特徴です。

またプライバシーを高いセキュリティで保護し、非公開システム上でブロックチェーンへのデータの書き込み・承認ができます。

コンソーシアム型(許可型)

パブリック型とプライベート型の中間の特性を持ちます。

複数の管理者が存在するブロックチェーンです。

パブリック型の分散性とプライベート型の処理スピードを併せ持っており、管理者の独断性もありません。

セキュリティや障害に関しても高い耐性があります。

取引のときによって公開か非公開かを選択でき、取引の承認速度が早い点が特徴です。

ブロックチェーンの市場規模

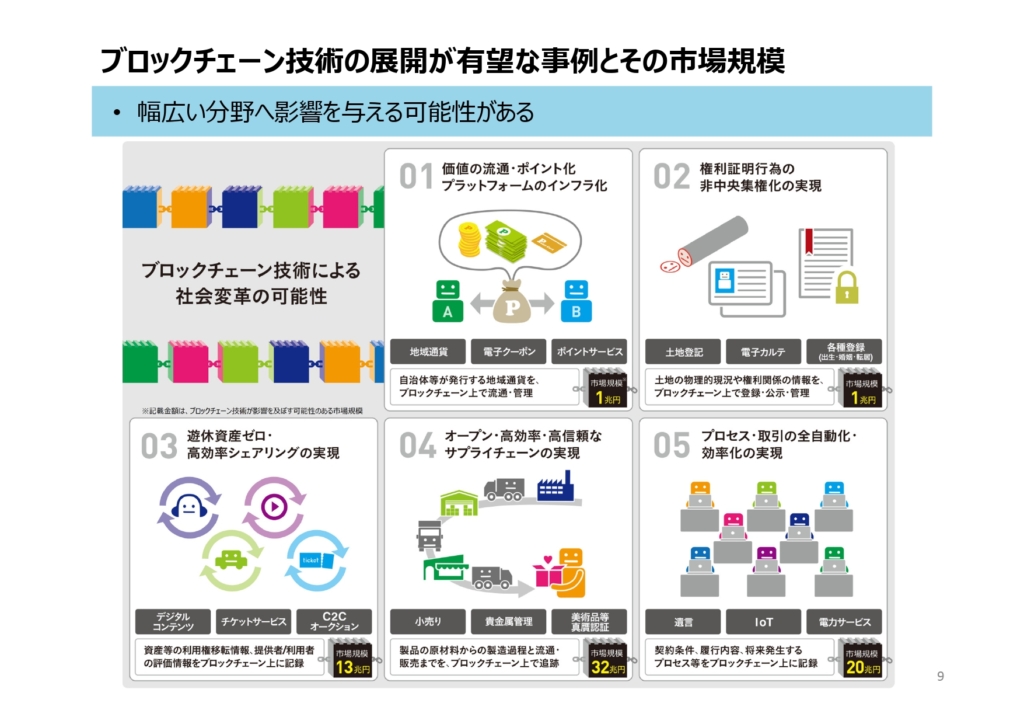

経済産業省が「ブロックチェーンは将来的に国内67兆円の市場に影響を与える」との予測を発表しました。

具体的には、大きく次の5つのテーマを上げています。

- 価値の流通・ポイント化・プラットフォームのインフラ化

- 権利証明行為の非中央集権化の実現

- 遊休資産ゼロ・高効率シェアリングの実現

- オープン・高効率・高信頼なサプライチェーンの実現

- プロセス・取引の全自動化・効率化の実現

国内市場規模は、2020年で100~200億円、2025年には1000億円を超えるとされています。

さらに、世界経済フォーラムによると、2025年までに世界のGDP総額の10%がブロックチェーン基盤上に乗るとされています。

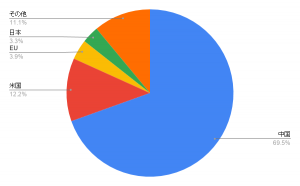

そんな世界的にマーケットを拡大させているブロックチェーン市場の中でも、ひときわ存在感があるのが中国です。

中国は、ブロックチェーンの研究開発や産業応用に限らず、IT分野に関しては、アメリカでさえ突き放し、日本とはとても比べ物にならないほどのレベルで進んでいます。

下図は2020年時点でのブロックチェーンに関する特許市場におけるシェアを表しています。

このグラフからも明らかなように、世界全体のうちの実に7割を中国が占めており、2番手である米国の6倍近くあります。

日本が3%ほどしかないことを考えると、中国マーケットの大きな特徴、強みの一つだと考えられます。

よくある質問

【結論】ブロックチェーン技術は、インターネットと同様に世の中を変えていく

この記事のまとめ

- ブロックチェーンとはとにかく安全にデータを記録できる技術

- 用途によって変わるブロックチェーンの仕組み・種類を理解しよう

- 世界的にマーケットが拡大。日本も経済成長のため、大きな期待をしている

仮想通貨やNFTを調べたら、ブロックチェーンの技術には自然と触れると思います。

国が推進をしているキャッシュレス化は、ブロックチェーン技術は必要不可欠になってくるでしょう。

圧倒的なマーケット規模を誇る中国のキャッシュレス率は77.3%(2021年時点)、日本は24.2%となっています。(引用:キャッシュレスロードマップ2021)

日本では行政サービスでの導入も進み、ブロックチェーン技術は自然と私たちにとって身近になることは間違いないです。

技術を知っていると、サービスが導入された際や仮想通貨を運用する際に役立つこともあります。

これを機に仮想通貨やNFTにも興味をもってみてはいかがでしょうか。

まずは初心者におすすめなのは仮想通貨の積立です!

『仮想通貨は「積立」がおすすめ!メリット・デメリット徹底比較』で紹介しているので、どんなものか見てみてください!

あわせて読みたい

仮想通貨は「積立」がおすすめ!メリット・デメリット徹底比較【取引所紹介あり】

こんにちは!九十九すいです!「仮想通貨をはじめたい!でも、まとまったお金がない。」そんな方に便利な仮想通貨の積立を紹介してもらうよ! こんな疑問をもったあなた…

TechMoire(テックモワ)では、web3(AI / メタバース)やITスクールの情報などを中心に情報を発信しております。

もしよければ、X(@TechMoire)のフォローなどもよろしくお願いします。

一緒に最新技術を楽しんでいきましょう!

九十九すい

九十九すいそれでは、ありがとうございました!

管理者情報

ITコンサルタント

あらき きりん

現役ITコンサルタント 兼 Webディレクターとして従事。2015年に未経験からITスクールに入学。その後、EdTech企業にて、IT講師として大手企業や個人受講生に向けた授業(Webデザイン、プログラミング、マーケティング、ディレクションなど)を担当。スクールキャリアカウンセラーとして、述べ1,000人以上のキャリアサポートや授業を経験。現在は、IT系メディアの運営や企業ITサポート、Web制作をしながら、web3についての情報を発信しています。本メディアの記事はすべて、わたしが監修しています。